編集部がおすすめ!子育て動画セミナー5選 事故予防の考え方から月齢別に注意が必要な事故と対策、安全グッズも紹介しています。 離乳食を始めるタイミングや必要な道具、最新アレルギー情報を解説しています。 無理なく復職し、持続的なキャリアを築いていくためのポイントを解説します。 安全で快適な睡眠を実現するポイントや、睡眠トラブルを防ぐ関わり方を解説しています。 子どもの言語発達の過程から発達を促す効果的な関わり方を解説しています。

子どもが2歳くらいになると、そろそろおむつを卒業したいなと考えるママも少なくありません。ただ、トイレトレーニングがうまくいくのか不安になりますよね。

トイレトレーニング、いつ始めるのがよいのでしょうか。早く始めたとしても、スムーズに進められるとは限りません。なぜなら、トイレトレーニングに移行するための適切なタイミングがあるからです。タイミングが早すぎると、かえって失敗しやすくなります。

この記事では、おむつを卒業する目安の年齢をはじめ、トイレトレーニングに移行するタイミングや便利なアイテム、押さえておくべきポイントを解説します。

そろそろパンツへ!おむつを卒業するのは何歳ごろ?

パンツのことを考えるとき、気になるのがおむつを卒業する時期ですね。まず、子どもの成長には個人差があるので、おむつを卒業する時期も異なることを認識しておきましょう。

ここでは、おむつの卒業する時期について、以下の観点から解説します。

- おむつを卒業するのは3歳以降になる

- 夜間はおむつが必要になるケースは珍しくない

- うんちがトイレでできるのはおしっこより難しい

おむつを卒業するのは3歳以降になる

おむつは3歳を過ぎても必要になる子どもが多く、おむつの卒業は3歳以降となるのが一般的です。

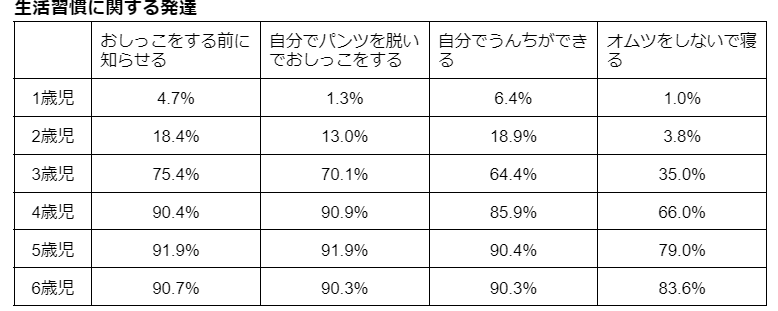

以下の表は、ベネッセ教育総合研究所が実施したアンケート結果です。1~6歳のトイレットトレーニングに関する発達をみていきましょう。

3歳児から「おしっこを大人に知らせて、自分でトイレで排泄ができる」割合が高くなることが報告されました。1~2歳では、おしっこをする前に知らせてくれる割合が低いので、トイレに間に合わないかもしれません。この結果からも、おむつを卒業するのは3歳以降になるといえます。

夜間はおむつが必要になるケースは珍しくない

昼間はおむつなしで過ごせるのに、夜間はおむつが必要になるケースは珍しくありません。これは、一晩おしっこをためておけるほど膀胱の容量が大きくなっていないためです。

また、尿意を感じても熟睡していて、おしっこが出てしまう場合もあるでしょう。成長とともに、尿意で目を覚ましてトイレに行けるようになります。夜中に目を覚ましてグズグズしているときは、尿意を感じているもののうまく伝えられない可能性もあるので、トイレに付き合ってあげましょう。

トイレトレーニングをする際は、夜間のおむつが必要になるケースがあることを理解しておくことが大切です。

うんちがトイレでできるのはおしっこより難しい

うんちをトイレでできるのは、おしっこよりも遅く、ベネッセ教育総合研究所のアンケートによると目安は3~6歳頃です。これまでうんちをおむつの中にしていたので、トイレでする認識がありません。

うんちはおむつでしたいと考える子どもがいて、テーブルの下やカーテンに隠れてふんばるなど、トイレ以外の場所でうんちするという声も聞かれます。

「うんちはトイレでするもの」と強く思いすぎると、子どもが緊張してしまい、トイレを嫌がるようになるかもしれません。「おしりにうんちがつくより、トイレのほうが気持ちいいよ」と伝えてあげましょう。うんちができるのはおしっこより難しいと分かっていれば、ママの気持ちも少し和らぎますよね。

いつ始める?トイレトレーニングに移行するタイミング

トイレトレーニングを「〇歳から始める」など、年齢で区切って考える人がいますが、子どもの心身の発達を考慮したいものです。トイレトレーニングを開始するタイミングは、個人差があるため、子どものペースに合わせて寄り添うことが大切です。

トイレトレーニングに移行するタイミングは、以下の4つを参考にしてみてください。

- おしっこの間隔が2時間程度になる

- トイレに興味をもつ

- トイレに行きたいと意思表示ができる

- 自分で歩いてトイレまで行って座れる

おしっこの間隔が2時間程度になる

トイレトレーニングを開始するにあたって、どのくらい膀胱におしっこを溜められるかがポイントです。おしっこの間隔は、2時間程度を目安にしてくださいね。

間隔が短いうちに始めると、頻繁にトイレへ連れて行かなければなりません。夢中になって遊んでいるときにトイレへ連れていかれるのは、子どもにとってストレスになりますし、拒否される可能性が高まるでしょう。おしっこの間隔が2時間ほどになってから、トイレトレーニングを始めるほうがスムーズに進められますよ。

トイレに興味をもつ

子どもがトイレに興味をもつようになったら、トイレトレーニングを始めるにはいいタイミングです。おむつを卒業する前の子どもにとって、トイレは行ったことがほとんどなく、知らない場所でもあります。トイレに興味をもつことで、排泄をする場所だと認識し、どのように使うかが分かるようになります。

例えば、次の行動が見られればトイレに興味をもっていると判断して良いでしょう。

- ママやパパがトイレに行くときについてくる

- ママやパパがトイレをしている様子を見たいと言う

- トイレの水を流したがる

- 流れる様子を覗き込む

子どもによっては、なかなかトイレに興味を示さない場合があります。興味をもちやすくするための工夫が必要になるでしょう。

トイレに行きたいと意思表示ができる

トイレトレーニングをスムーズにするには、子どもがトイレに行きたいという意思表示が欠かせません。1歳6か月ごろから2語文を話せるようになるので、「ちっち でる」「トイレ いく」と伝えられると、トイレトレーニングを始めるかどうかの判断材料となるでしょう。

ただ、意思表示は、なにも言葉だけではありません。以下の素振りがみられると、おしっこのサインです。

- お腹やお尻をおさえる

- 内股になる

- 足踏みをする

- もぞもぞする

- 慌てて洋服を脱ごうとする

このような意思表示ができると、そのタイミングに合わせてトイレに誘う声かけをしてあげましょう。子どもにとっても、トイレトレーニングの意識が高まりますよ。

自分で歩いてトイレまで行って座れる

トイレに関する身体的機能が発達しているかも、トイレトレーニングを始めるタイミングとして見逃せないポイントです。

トイレに関する基本動作ができるだけの身体的機能をチェックしましょう。

- トイレまで歩いて行ける

- 洋服を脱ぐ

- 便座やおまるに座っていられる

- 終わった後に洋服を着る

- トイレから戻ってくる

これら一連の動作ができれば、トイレトレーニング開始に適した時期といえます。

始める前にチェック!オムツの卒業に必要なアイテム

ママの負担を少しでも減らすために、おむつの卒業をサポートするアイテムを活用してはいかがでしょうか。あらかじめ用意しておくと、おむつ卒業に役立つアイテムがあります。子どもが好きなキャラクターや色のアイテムを揃えることで、おむつ卒業に向けて楽しく取り組めるかもしれませんね。

オムツの卒業に必要なアイテムとして、以下の3つを紹介します。

- トイレについて教える絵本

- おまる・補助便座

- トレーニングパンツ

1.トイレについて教える絵本

食事や着替えは、日常的に家族の様子を見てまねできますが、子どもにはトイレでの排泄は知らない世界です。トイレトレーニングを始める前に、子どもがトイレやおしっこのイメージがつかめるように、絵本の読み聞かせをしていきましょう。

トイレについて教える絵本には、以下の効果があります。

- 「おしっこ」と「しーしー」の言葉が繰り返され、おしっこの合図が定着しやすい

- トイレでの動作が分かるようになる

- キャラクターに共感できる

- おしっこを失敗しても大丈夫!と安心できる

トイレについて教える絵本を活用して、ページをめくりながら楽しく読み進めましょう。ママやパパにとっても、子ども目線で取り組む大切さを学べますよ。

2.おまる・補助便座

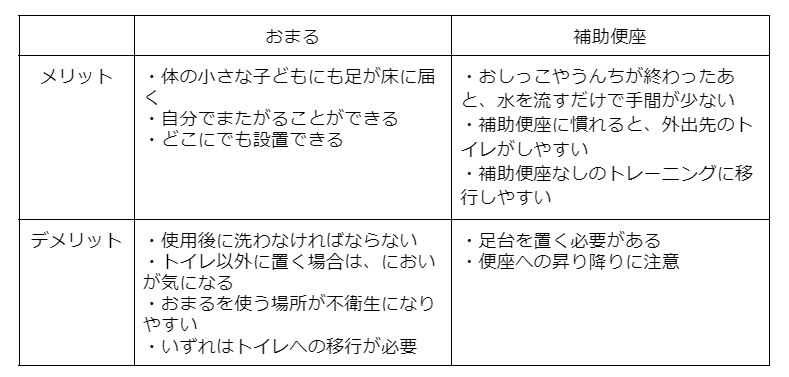

子どもがトイレを使う際は、大人用の便座ではサイズが大きいため、おまるや補助便座を用意しましょう。

それぞれのメリットとデメリットを表にまとめました。

子どもの体格や生活スタイル、お手入れの手間を踏まえて選びましょう。トイレトレーニングは一時的なものですが、スムーズにトイレへ移行できるよう、楽しみながら取り組んでみてください。

子どもの体格や生活スタイル、お手入れの手間を踏まえて選びましょう。トイレトレーニングは一時的なものですが、スムーズにトイレへ移行できるよう、楽しみながら取り組んでみてください。

3.トレーニングパンツ

おむつの卒業が近くなったら、トレーニングパンツを用意しましょう。トレーニングパンツは、通常のパンツより股部分が厚く作られています。

紙おむつは、おしっこやうんちが漏れないつくりになっているため、子どもは濡れている感覚がほとんど分かりません。通常のパンツだとおもらしのたびに掃除や消毒が必要です。

その点、トレーニングパンツはおむつを卒業する練習用なので、おしっこをある程度吸収しても濡れた不快感が伝わるように作られています。おむつ卒業を目指すなら、トレーニングパンツを使用するのがおすすめです。

おむつ卒業へ向けたトイレトレーニングのポイント5つ

おむつの卒業は、子どもにもママやパパ自身にもプレッシャーにならないよう進めたいものです。思うように進まない場合も珍しくありません。気持ちをラクにして、頑張りすぎないようにしてくださいね。

ここでは、おむつ卒業へ向けたトイレトレーニングのポイントを5つ解説します。

- トイレに行けただけでもほめる

- 成功したときには一緒に喜んでやる気を引き出す

- 失敗しても叱らない!前向きな言葉をかけよう

- トイレに行く習慣をつける

- 短時間からチャレンジ!夜だけおむつをはかせてみる

1.トイレに行けただけでもほめる

トイレトレーニングは、トイレに行けたという小さな一歩からほめてあげましょう。ほめられるとモチベーションが上がり、トイレへ行く意識づけになります。

おしっこが出ないときは、1~2分でサッと切り上げて、「また後でしようね」と声をかけてあげてください。おしっこが出るまで座らせるのはおすすめできません。トイレトレーニングは、できることから一歩ずつ順番に進めることが大切です。

トイレに行けることから、パンツの上げ下ろしができたり、便座に座れたりと、できることを増やしていきます。そのためにも、トイレに行けたことをほめて、安心してトイレトレーニングに取り組めるようにしましょう。

2.成功したときには一緒に喜んでやる気を引き出す

トイレが成功したときには、思い切りほめてあげて、一緒に喜びましょう。トイレトレーニングは子どもには挑戦の連続です。大好きなママに「できたね」と認められることは、ポジティブな経験となり、トイレトレーニングへのやる気が高まるでしょう。

また、ほめ言葉だけでなく、頭をなでて抱きしめてあげるといったスキンシップもおこなってくださいね。体のふれあいは、子どもに安心感を与えるとともに、守られていることを強く感じられるものです。

トイレに誘ってみたら、たまたま成功するかもしれません。偶然でも構わないので、成功したときには一緒に喜んで、次につなげましょう。

3.失敗しても叱らない!前向きな言葉をかけよう

トイレトレーニングでは、失敗を避けて通れません。おもらしすると、掃除や洗濯をする手間が増えますよね。しかし、その状況を責めても、成功に結びつくわけではありません。「次は教えてね」「もうちょっとで間に合ったかもね」と、前向きな言葉かけで対応したほうがよいでしょう。

トイレトレーニングは成功しても、一進一退を繰り返します。叱らないつもりでいても、つい強い言葉をかけてしまうこともあるでしょう。トイレトレーニングにじっくり付き合うには、時間的にも精神的にも余裕があるときに始めるのがおすすめです。ママにゆとりがあれば、自然と前向きな言葉がかけられるでしょう。

4.トイレに行く習慣をつける

生活の区切りで、おしっこが出なくても、トイレに行く習慣をつけるのも効果的です。

例えば、以下に挙げる時間になるとトイレに誘ってみましょう。

- 朝起きておむつが濡れていないとき

- 食事の前後

- お昼寝の前

- お出かけの前

- 入浴の前

- 寝る前

遊びなどに集中すると頭がいっぱいになって、おもらしをしてしまう場合があります。途中で誘っても行きたがらないかもしれないので、水分をとる間隔や量に気をつけることが大切です。

一定の時間にトイレに行く習慣が身につくと、トイレトレーニングの成功率が高くなります。ぜひ、生活の区切りで「トイレに行こう!」と声をかけてあげましょう。

5.短時間からチャレンジ!夜だけおむつをはかせてみる

トイレットトレーニングは、短時間からチャレンジするのがおすすめです。子どもができるだけ成功体験を積むには、昼間の数時間をトレーニングパンツで過ごすと効果が出やすくなります。

夜のおねしょは、年齢的にも仕方ない一面があるので、おむつをはかせてみてはいかがでしょうか。朝起きたときにおむつが濡れていない日が多くなれば、夜のおむつをはずしてみてもいいかもしれませんね。

また、短時間のチャレンジは冬の寒い時期よりも夏場が向いています。洗濯物も早く乾きますし、子どもも濡れて寒い思いをすることもありません。トイレトレーニングは短時間からチャレンジし、昼と夜で対応を変えながら、無理のないように進めてくださいね。

おむつの卒業は焦らずにじっくり取り組もう

おむつの卒業は3歳以降になることが多く、膀胱の容量が少ないうちは夜間のおむつが必要です。トイレトレーニングに適したタイミングを見極め、親子ともに楽しく取り組める準備を整えましょう。

トイレトレーニングにはいくつかのポイントがあるので、この記事を参考に実践してください。まずは昼間の短時間だけトレーニングパンツで過ごすなど、おむつ卒業を目指してみてはいかがでしょうか。焦らず、できることから少しずつ取り組みましょう。

▶合わせて読みたい

赤ちゃんが言葉を話し始めるのはいつから?言葉の発達や話しかけのポイント

お昼寝は何歳まで必要?夜の睡眠との調整やスムーズに寝かせるヒントを紹介

ひらがなは何歳から?読み書きができる目安や子どもと楽しく学ぶポイント

PULMOで育児についてママ同士で情報交換しよう!

PULMOは、「育児も自分自身の人生も、ワタシらしく楽しみたい」女性を応援するママ向けオンラインコミュニティです。様々なシーンで疑問や不安をもつ女性に向けて、動画講座やイベントを通して、育児やキャリアに関する情報を提供しています。子育て中のママ同士でつながって、気軽に情報交換しましょう。